Rinosporidiosis nasal

Paciente intervenido de poliposis de FNI mediante CENS fuera de nuestra Comunidad, que solicita revisión por reciente traslado a nuestra Área de Salud.

Dres. Fernández-Rodríguez G, Anguita Sánchez I, García Gómez J, Sánchez Gonzalez F, Marcos-García M, Puente-López G, López-Ríos Velasco J. Servicio ORL y PCF. Hospital Don Benito-Villanueva. Don Benito (Badajoz)

Publicación 01-03-2017

La rinosporidiosis es una enfermedad granulomatosa crónica rara de seres humanos y animales que afecta comúnmente a la mucosa nasal (70%) y la conjuntiva (15%)(1).

Causada por el microorganismo Rhinosporidium seeberi, fue descrita por primera vez en 1896 por el argentino Guillermo Seeber, quien resecó un pólipo nasal de un agricultor. Es un parásito protista acuático en la clasificación taxonómica y actualmente incluido en una nueva clase del Mesomycetozoea(2). Si bien, aún no se ha conseguido su crecimiento en cultivo ni inocular la enfermedad en animales de experimentación.

Su epidemiología aún no está del todo clara; en áreas endémicas existe el antecedente de exposición a aguas estancadas, entrando el microorganismo en el huésped a través de las mucosas, especialmente si existe un trauma previo(2).

Actualmente, se consideran como zonas endémicas las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo donde existan pantanos y estanques, si bien, el 88% de casos de todo el mundo se localizan en la India y Sri Lanka(3), donde supone la tercera lesión nasal no neoplásica más frecuente, seguidos de países de Sudamérica y África, siendo informada como hallazgo excepcional en otras partes del mundo entre los que se encuentra España, donde el primer caso fue descrito en 1983 en La Rioja(4) y, la mayoría del resto, en la Comunidad de Extremadura(5), (6), (7).

Los síntomas nasales más comunes incluyen obstrucción nasal, epistaxis y la presencia de una masa en la fosa nasal generalmente tipo pólipo; a nivel histopatológico se caracteriza por la presencia de cuerpos esféricos o esporangios que contienen endosporas o esporangiosporas.

Descripción del caso clínico 1

Paciente intervenido de poliposis de FNI mediante CENS fuera de nuestra Comunidad, que solicita revisión por reciente traslado a nuestra Área de Salud. Según informes aportados por el paciente, en el estudio anatomo-patológico de la pieza quirúrgica destaca la infección por Rinosporidium.

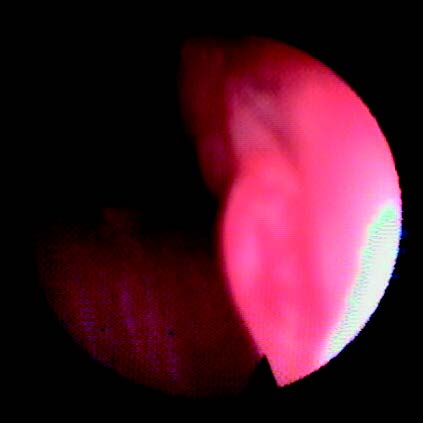

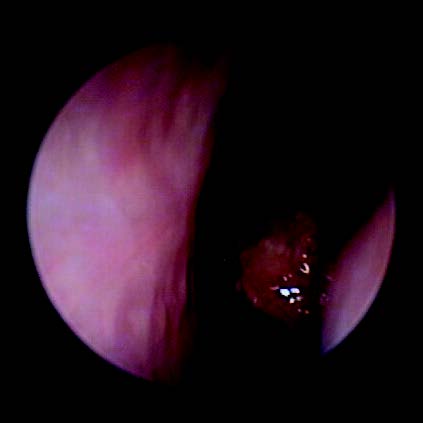

El paciente se encuentra asintomático; en la exploración física mediante nasofibroscopia se aprecian 4 lesiones redondeadas, de color rosa pálido y superficie papilomatosa, uno en suelo de fosa, otro en pared interna de cornete inferior, otro en cola y otro en reborde inferior de coana, compatibles con implantes de Rinosporidium.

Tras revisión de la literatura, así como consulta con el servicio de medicina interna para valorar posible tratamiento sistémico, se decide realizar tratamiento quirúrgico bajo control endoscópico con exéresis de las lesiones y electrocoagulación de su base.

El estudio Anatomopatológico confirmó la infección por rinosporidium. La evolución postquirúrgica fue muy satisfactoria gracias a la correcta cicatrización y ausencia de complicaciones como sangrado, costras o sinequias. Tras 24 meses de seguimiento el paciente no ha presentado recidivas.

Discusión

La rinosporidiosis es una enfermedad infecciosa que afecta predominantemente a hombres adultos jóvenes (10-40 años); la relación hombre mujer es de 6 a 1.

La localización nasal está asociada a la inmersión de la cabeza en lagunas, pantanos o ríos de poca corriente, aunque en regiones áridas, mientras que la infección presenta un predominio de afectación ocular, especialmente tras tormentas de arena(2).

Usualmente afecta a la mucosa nasal (70%), encontrando la mayoría de las lesiones a nivel del tabique, orificios y suelo de fosa nasal donde produce obstrucción, epistaxis, estornudos, prurito y sensación de cuerpo extraño. Solo en un 15% encontraremos afectación del ojo y sus anejos, principalmente la conjuntiva palpebral y el saco lacrimal. Las lesiones satélites adyacentes a la inicial, especialmente en el tracto respiratorio superior, se han explicado por autoinoculación o después de la cirugía por el derrame de las endosporas de la lesión durante el procedimiento o por trauma como ocurre en el caso descrito.

La diseminación generalizada puede ocurrir por vía hemática, lo que explicaría la aparición de nódulos subcutáneos en la extremidades, no habiéndose descrito la extensión linfática.

Excepcionalmente se han descrito casos en uretra, laringe, tráquea, piel, e incluso algún caso de diseminación a hígado, bazo, pulmón y hueso. Estos casos diseminados se encuentran asociados a situaciones de inmunodeficiencia tales como el sida(2). También ha sido descrita en asociación con carcinoma epidermoide de lengua(8).

Para su diagnóstico, además de la sospecha clínica guiada por los síntomas, se requiere un examen físico completo que incluya endoscopia nasal y estudios radiológicos como tomografía. El examen directo con KOH puede mostrar las esférulas típicas y se requiere biopsia para su confirmación diagnóstica. Hasta la fecha, no se ha conseguido el aislamiento y el cultivo in vitro de R. seeberi y la serología no tiene valor diagnóstico(9).

El tratamiento más efectivo es la extirpación quirúrgica de la lesión con electrocoagulación de su base(10). Como complemento, puede realizarse terapia con diaminodifenilsulfona 100 mgr/día durante 6-12 meses para atacar a la maduración de esporas y producir una fuerte respuesta granulomatosa con fibrosis. También se usa en casos de recidiva o de alto riesgo con el objetivo de frenar la diseminación subepitelial y subcutánea y prevenir recurrencias.

Destacamos el presente caso por lo inusual de su presentación en nuestro medio. Reinterrogando al paciente no se objetiva exposición a aguas estancadas, ni viajes a áreas endémicas. El diagnóstico se realizó tras un estudio histológico de la pieza quirúrgica, siendo la primera impresión diagnóstica poliposis nasosinusal. Ya que el diagnóstico clínico por lo general no es evidente, hay que tener en cuenta una gama de diagnósticos diferenciales(2) entre los que se encuentran los pólipos nasosinusales y el papiloma invertido como los más frecuentes, si bien es preciso tener en cuenta lesiones como el rinoescleroma, hemangiofibromas o carcinomas y enfermedades infecciosas como el granuloma piógeno, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, criptococosis y aspergilosis(2).

Archivo: PDF Tamaño: 1.01

Bibliografia

- Soler Lluch E, Ruiz González M, González García J, Ruiz Martín F, García Linares C. Nasal rhinosporidiosis. Acta Otorrinolaringol Esp. 1998 Aug Sep;49(6):498-500. Spanish.

- Prakash M, Carlton JJ. Nasal rhinosporidiosis with an atypical presentation. J Pharm Bioallied Sci. 2015 Apr;7(Suppl 1):S72-3. doi: 10.4103/0975- 7406.155810.

- M Kulkarni A, G Mudholkar V, S Acharya A, V Ramteke R. Histopathological study of lesions of nose and paranasal sinuses. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Sep;64(3):275-9. doi: 10.1007/s12070-011- 0286-7. Epub 2011 Sep 10.

- Infante Sánchez JC, García Solans JM, Gómez Díaz C. Comentarios sobre un caaso autóctono de rinosporidiosis nasal. Acta Otorrinolaring Esp 1983;34:245-9.

- Alonso MJ, Gomez De Tejada R, Diaz P, Ruiz J, Prieto J. Description of a case of rhinosporidiosis in Spain. Mycopathologia. 1987 Jan;97(1):9-16.

- González Núñez MA, Rodríguez Fernández AM, Méndez Vega AR, et al. Rinosporidiosis: aportación de cuatro caso. Med Clin (barc) 1990;94:689-92.

- Ortiz Reina S, Merino Royo E, Sánchez López MJ, de Salazar Garraus IG. Rhinosporidiosis in Spain. Med Clin (Barc). 1990 Dec 1;95(19):754. Spanish. No abstract available.

- Ahluwalia KB, Bahadur S. Rhinosporidiosis associated with squamous cell carcinoma in the tongue. J Laryngol Otol 1990:104:648-50.

- Brevis P, Morales E, Bravo JC, Monasterio V, Mánques B, Zaror L, Abaca P, Toloza L. A new case of rhinosporidiosis in Chile. Rev Iberoam Micol. 2010 Oct-Dec;27(4):183-5.

- Das S, Kashyap B, Barua M, Gupta N, Saha R, Vaid L, Banka A. Nasal rhinosporidiosis in humans: new interpretations and a review of the literature of this enigmatic disease. Med Mycol. 2011 Apr;49(3):311-5.

Si quieres participar enviando casos clínicos, imágenes clínicas comentadas o formación médica, puede enviárnolos a gaesmedica@cpp-proyectos.com.

PDF Tamaño: 205 kb